酸素解離曲線

前回は液体(血液)に溶け込む酸素の話とその量を算出しました。

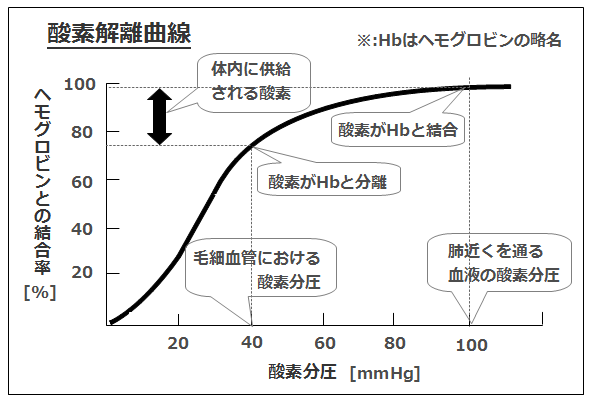

今回は、血液の中に存在して酸素を自身にくっつけて全身に運んでくれるヘモグロビンの話です。その振る舞いは非常にユニークで下図を使って説明します。

ヘモグロビンは図に示す通り、酸素分圧が高いと酸素がくっつきやすくなり、酸素分圧が低いと酸素が離れやすいという特徴があります。初めに酸素を持ち合わせないヘモグロビンが肺に到着すると酸素分圧が上昇、約100mmHg程になります。するとヘモグロビンは酸素を自分自身につっくけ始めます。ただし、その数には限りがあり1つのヘモグロビンは4つの酸素しか結びつけることができないのでいずれ飽和します。つまり100%を超えることは出来ません。ほぼ飽和状態で酸素を身につけたヘモグロビンは心臓から全身に送り出され毛細血管に到着します。すると酸素分圧は約40mmHgまで低下し、ヘモグロビンの酸素飽和度は約75%程度に低下。つまり約75%の酸素はヘモグロビンに残したまま約25%の酸素が離れて全身に供給されます。

もう一つこの酸素解離曲線の特徴として、酸素分圧が100mmHg近辺ではなだらかな曲線を描いており、例えば80mmHgに低下してもヘモグロビンとの結合率の低下は数%です。そのため飛行機に乗った時や2,000M級の山に登っても息苦しくなる人はほとんどいないと思います。この解離曲線の特徴を持ち合わせたヘモグロビンに感謝ですね。

ヘモグロビンと結合する酸素量の算出

さて、前に血液中に溶け込む酸素量を算出しましたが、ここではヘモグロビンと結合して全身に供給される酸素量を算出してみましょう。算出方法は簡単で、ヘモグロビン1g当たりに結合できる酸素量が判れば、血液中のヘモグロビン量を測定して酸素解離曲線を使えば算出できることになります。

ヘモグロビン1g当たり1.39[ml]の酸素が結合することは測定器などで観測されているので[参照サイト]、後はヘモグロビンの量が分かれば酸素量を算出することができます。

ヘモグロビンの量は国民健康診断を受けている人であれば診断表に載っています。例えば15[g/dl]ならヘモグロビンと結合する酸素量は、

15 × 1.39 = 20.85[ml/dl]

となり、ヘモグロビンとの結合率が95%なら、

20.85[ml/dl] × 0.95 = 19.81[ml/dl]

となります。

では、1日でヘモグロビンはどのくらいの酸素量を体内に運んでいるのか(ヘモグロビンから分離して体内に放出した酸素量)を求めてみましょう。

前に求めた体内を循環する血液の総量が 一日当たり7,056リットルですので、ヘモグロビンとの結合率が98%なら酸素量は、

20.85[ml/dl] × 70,560[dl] × 0.98= 1442リットル

と求めることが出来ます。

ヘモグロビンとの結合率が96%なら、

20.85[ml/dl] × 70,560[dl] × 0.96= 1412リットル

ヘモグロビンとの結合率が94%なら、

20.85[ml/dl] × 70,560[dl] × 0.94= 1383リットル

となります。

Hbと結合して体内に放出される酸素量の算出

前節で求めたヘモグロビンと結合した酸素のうち、毛細血管で放出する酸素量を下表の通り整理しました。(75%の酸素はヘモグロビンが保持しているものとして計算)

| 肺近傍でのHb との結合率[%] |

Hbが酸素を放出 する割合[%] |

Hbによって体内に供給 された酸素量[リットル] |

|---|---|---|

| 98 | (98-75=)23 | 338 |

| 96 | (96-75=)21 | 309 |

| 94 | (94-75=)19 | 280 |

| 肺近傍でのHb との結合率[%] |

Hbが酸素を放出 する割合[%] |

Hbによって体内に供給 された酸素量[リットル] |

|---|---|---|

| 98 | (98-75=)23 | 293 |

| 96 | (96-75=)21 | 268 |

| 94 | (94-75=)19 | 242 |

| 肺近傍でのHb との結合率[%] |

Hbが酸素を放出 する割合[%] |

Hbによって体内に供給 された酸素量[リットル] |

|---|---|---|

| 98 | (98-75=)23 | 383 |

| 96 | (96-75=)21 | 350 |

| 94 | (94-75=)19 | 317 |