前回は、酸素カプセルに入った時の基礎代謝の変化を算出しました。算出した数字だけでは酸素カプセルの効果を評価することはできないので、ここでは加齢による基礎代謝の変化をみながら酸素カプセルによって上がった基礎代謝の数字を評価してみます。

基礎代謝と肺の中の酸素分圧の推移

厚生労働省が2010年にリリースした基礎代謝の基準値は以下の通りです。

| 年齢 | 男性の基礎代謝基準値 [kcal/kg/日] |

女性の基礎代謝基準値 [kcal/kg/日] |

|---|---|---|

| 18〜29 | 24.0 | 22.1 |

| 30〜49 | 22.3 | 21.7 |

| 50〜69 | 21.5 | 20.7 |

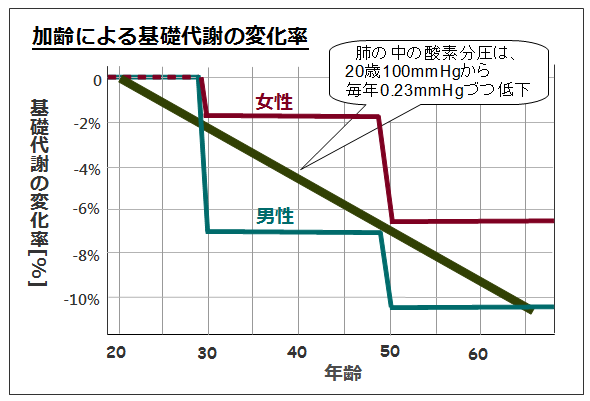

一方、Arterial Blood Gas Reference Values for Sea Level and an Altitude of 1,400 Metersによると肺の中の酸素分圧(≒動脈血の酸素分圧)は毎年0.23mmHgづつ減少します。つまり10年で2.3%の減少に相当します。この減少と上記基礎代謝の基準値の減少とを比べてみると下図のようになります。

基礎代謝の測定に体内で消費する酸素量が使われること、そして肺の中の酸素分圧が血液に溶け込む酸素量ならびにヘモグロビンとの飽和率に影響を与えること。これらのことからこの肺の中の酸素分圧の低下が加齢とともに低下する基礎代謝の主因と考えるのが自然な流れです。また、この表から男性より女性の方が基礎代謝の低下率が抑えられているのは何故か?こんなところに男性より女性が長寿になる理由が隠れているのかもしれませんね。

加齢による血液に溶け込む酸素量の変化

20歳の時の肺の中の酸素分圧を100mmHgとし、毎年0.23mmHgづつ肺の中の酸素分圧が低下するとして10年毎に血液に溶け込む酸素量を計算した結果を下の表にまとめました。但し、心臓の拍出量は70[ml/min]、心拍数は70[bps]とします。

血液に溶け込む酸素量(一日分)=(肺の中の酸素分圧)/760mmHg × 7056リットル × 0.024

以前、酸素カプセルに一時間入ると血液に溶け込む酸素量は約1.2[リットル]増えることを算出しました。ヘモグロビンと結合する酸素量の増減を考慮せずに、この加齢とともに減少する血液に溶け込む酸素量を酸素カプセルで補完するならどのくらいの時間が必要かを下記の通り求めました。

| 年齢 | 肺の中の酸素分圧 [mmHg] |

血液に溶け込む酸素量 (一日分)[リットル] |

酸素の減少量 [リットル] |

酸素カプセルで 補完するための時間 |

|---|---|---|---|---|

| 20才 | 100 | 22.3 | 0 | 0 |

| 30才 | 97.7 | 21.8 | 0.5 | 約25分間 |

| 40才 | 95.4 | 21.3 | 1.0 | 約50分間 |

| 50才 | 93.1 | 20.7 | 1.6 | 約80分間 |

| 60才 | 90.8 | 20.2 | 2.1 | 約105分間 |

| 70才 | 88.5 | 19.7 | 2.6 | 約2時間10分 |

加齢による基礎代謝量の変化

次に20歳の時のヘモグロビンとの飽和率を98%と仮定し、この時の基礎代謝を基準にして各年齢毎の基礎代謝の変化を観測します。その際ヘモグロビンの飽和率を98〜96%の範囲で変動させます。

加齢による酸素の減少量は、上記の血液に溶け込む酸素の減少量とヘモグロビン量並びにヘモグロビンとの飽和率の低下が考えられます。ヘモグロビン量とその飽和率の低下はいずれもヘモグロビンと結合する酸素量の低下招くので、ここではヘモグロビン量の低下を飽和率の低下の中に含めて簡略化することとします。よってヘモグロビン量は15[g/dl]一定とします。

酸素量の減少量[ml] = 血液に溶け込む酸素の減少量 +

Hbと結合する酸素の減少量(Hb量とHbとの飽和率の低下)

心臓の拍出量が70[ml/min]、心拍数が70[bpm]も一定とし、ヘモグロビンとの飽和率をRとすると酸素量の減少量は以下の通りになります。

ヘモグロビンと結合する酸素の減少量 =

Hb[g] × 1.39[ml/dl] × 0.7[dl/min]× 70[bpm] × 60[分] × 24[時間] × (98-R)/100

また、基礎代謝は、

基礎代謝量[kcal] = 4.78×酸素消費量

となるので酸素の減少量から基礎代謝と基準の基礎代謝からの変化量を算出することができる。

| Hbの飽和度 [%] |

消化する酸素量 [リットル] |

基礎代謝量 [kcal] |

年齢 | Hbの飽和度 [%] |

酸素の減少量 [リットル] |

基礎代謝量 [kcal] |

基準からの変化量 [kcal] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 98 | 360 | 1720 | 20歳 | 98 | 0 | 1720 | 0 |

| 30歳 | 98 | 0.5+0 | 1718 | -2 | |||

| 97 | 0.5+14.7 | 1648 | -72 | ||||

| 96 | 0.5+29.4 | 1577 | -143 | ||||

| 40歳 | 98 | 1.0+0 | 1715 | -5 | |||

| 97 | 1.0+14.7 | 1645 | -75 | ||||

| 96 | 1.0+29.4 | 1575 | -145 | ||||

| 50歳 | 98 | 1.6+0 | 1712 | -8 | |||

| 97 | 1.6+14.7 | 1642 | -78 | ||||

| 96 | 1.6+29.4 | 1572 | -148 | ||||

| 60歳 | 98 | 2.1+0 | 1710 | -10 | |||

| 97 | 2.1+14.7 | 1640 | -80 | ||||

| 96 | 2.1+29.4 | 1570 | -150 | ||||

| 70歳 | 98 | 2.6+0 | 1709 | -12 | |||

| 97 | 2.6+14.7 | 1638 | -82 | ||||

| 96 | 2.6+29.4 | 1567 | -153 |

上の表の基礎代謝の変化率と厚生労働省からリリースされている基礎代謝基準値の変化を下図のように比べてみた。

飽和率98%、97%、96%それぞれの傾斜が右下に傾いているのは、血液に溶け込む酸素量の減少分になります。図から明らかなように加齢による基礎代謝の低下は、ヘモグロビンの飽和率の低下が招いている可能性が高いです。