酸素カプセルは、呼吸によって吸い込む空気の気圧と酸素濃度を高めて「酸素分圧」と言われるものに変化を加える装置です。そこで「気圧」と「酸素濃度」と「酸素分圧」の関係を説明し、各環境の違いによる具体的な酸素分圧の値を求めていきます。

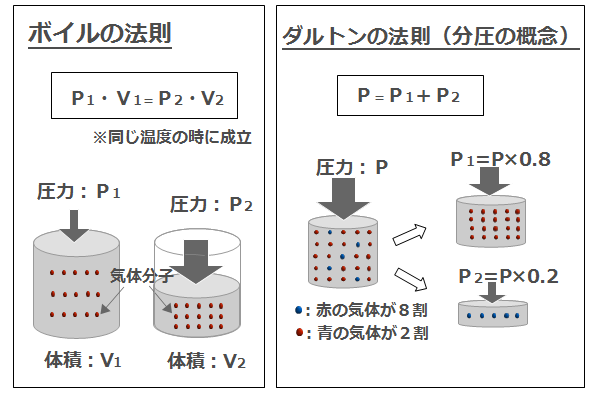

ボイルの法則とダルトンの法則

地球上の大気圏内という開放された空間(バスの中など閉ざされた部分を除いた空間)の中では、酸素の割合は21%均一になっています。しかし、大気圏内には重力が働き、気体に重さ(圧力)が掛かります。当然、地上に近い程重く、上空に向かう程軽くなります。

ボイルの法則は、図に示す通り「閉じ込められた一定の空間において、その空間が受ける圧力が2倍になるとその体積は2分の1になる」ことを示しています。このボイルの法則を使うことで、酸素の割合が21%均一の空間の中でも酸素の密度が低い場所(圧力が弱い高地)と密度が高い場所(圧力が強い平地)が生じることを説明できます。

次に示すダルトンの法則は、「分圧」の概念を表しています。

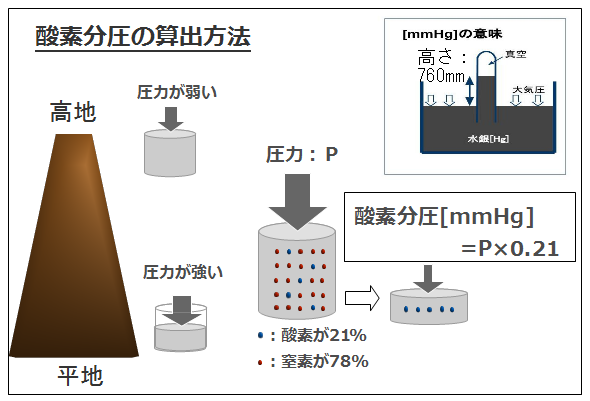

2種類以上の気体が交じり合った状態で、それぞれの気体の圧力(以降「分圧」と表現する)は気体の割合に比例し、かつその総和は全体が受ける圧力と一致することを示しています。平地での気圧を1気圧とすると、酸素が21%、窒素が78%の割合で存在しているので、「酸素分圧」は1気圧×0.21=0.21気圧となります。

気圧の単位は、「Torr」「atm」「hPa」「psi」「bar」などありますが、ここでは血圧でお馴染みの「mmHg」で統一します。字の如く水銀を何mm押し上げる力があるかを示す事になります。

平地の大気圧は、厳密に言うと「低気圧」や「高気圧」と呼ばれるように天候によって毎日変化していますが、ここでは一般的に用いられている「760mmHg」という数字に統一して話を進めていきます。この760mmHgを用いて平地での「酸素分圧」を計算すると酸素は21%の割合で存在しているのでダルトンの法則に従い

と求めることができます。

様々な環境化での酸素分圧の算出

こうして求められた様々な環境下での酸素分圧とその酸素分圧値が人体にどういった影響を及ぼすかを以下の通りにまとめました。

| 酸素濃度[%] | 窒素濃度[%] | 気圧[mmHg] | 酸素分圧[mmHg] | 窒素分圧[mmHg] | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1,520 | 医療用高圧治療 (1520mmHg,100%酸素濃度) |

||||

| 1,300~1,500 | 明らかな酸素中毒の症状がでるとされる酸素分圧の値※ | ||||

| 760 | 8時間以上連続して吸引すると気管支炎などの症状が現れるとされる酸素分圧の値※ | ||||

| 450 | 長時間吸入しても安全とされる酸素分圧の値※ | ||||

| 300 | 新生児における酸素分圧の制限値※ | ||||

| 293 | 高濃度酸素カプセル (836mmHg,35%酸素濃度) |

||||

| 206 | 高圧酸素カプセル (988mmHg) |

||||

| 159 | 平地(海抜0m) | ||||

| 146 | 低気圧(950hPa) | ||||

| 125 | 飛行中の機内 | ||||

| 124 | 標高2,000[m] | ||||

| 97 | 標高4,000[m] | ||||

| 56 | 標高8,000[m] |

※参考文献 オックスフォード生理学 2005年発行 596ページ

この表から酸素カプセルに関して以下の事が読み取れます。

- 酸素カプセルは酸素分圧における安全とされる数字を余裕をもって下回っていること

- 高濃度酸素カプセルの場合、減圧症の一因とされる窒素分圧が普段より低いこと

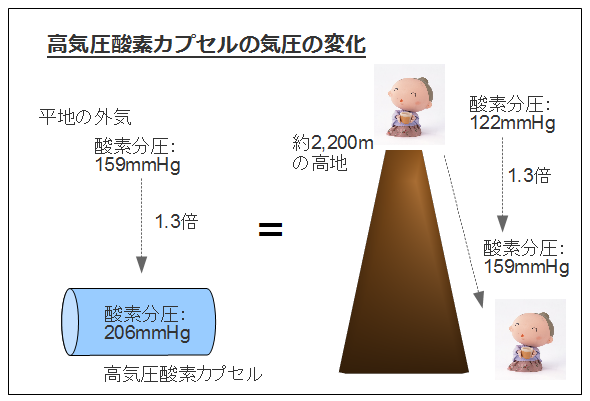

また、酸素カプセルは人工的に酸素分圧を高めていますが、下の図のとおり自然界でも同じくらいの酸素分圧の変化は存在しているのです。

日本の駅伝で活躍しているケニア出身の留学生やモンゴル(標高1,600M)出身の大相撲力士などがこれに相当します。

しかし、陸上の長距離界ではケニアやエチオピアなどの高地で生まれ育った選手が大活躍していることから、高地へ行くことによる人体に与える影響に関心が集まりがちで、逆に高地から平地へ移動した際に人体が受ける影響にはほとんど無関心な状況です。

皆さんのお近くに同じような環境の方がおりましたら、日本へ来てから体調に変化があったかどうか是非聞いてみて下さい。そこに「酸素分圧の変化が健康に与える効果」の秘密が隠されている筈です。